漢方相談無料メールと問診票・どんな病気も諦めずご相談下さい!漢方薬専門店

佐々木漢方薬店ホームページ

山口県岩国市元町2丁目1番18号 佐々木ビル1階 TEL・FAX(0827)23-0873

山口県岩国市元町2丁目1番18号 佐々木ビル1階 TEL・FAX(0827)23-0873

※ 古典又は文章の前後のつながり、又は解説者により意味が異なることがあります。

※ 私なりの解釈なので、あくまでも参考までに。

※ 突然の内容変更ございます。

※ まだ完成いたしておりません。

| あ | 噫 (あい) |

ゲップの事。曖気(おくび又はあいき)とも言う。 |

| 藹藹 (あいあい) |

コンモリと柔らかく、しかも張りがある様子の事。 | |

| 悪性腫瘍 (あくせいしゅよう) |

他の組織に転移し、増殖細胞が不規則な分化をするもの。 | |

| 悪瘡 (あくそう) |

悪い出き物や傷などのこと。悪性の皮膚病。 | |

| 行尸 (あんし) |

生きるしかばね状態。 生きているのに死体みたいな者のこと。 脈を病んでいるにもかかわらず苦しみを感じない者のこと。 |

|

| 罨法剤 (あんぽうざい) |

身体の一部に温熱または寒冷刺激を与えて行う治療法で、温罨法と冷罨法とがあり、布に温水又は冷水又は薬剤を染み込ませて使用する。 | |

| い | 胃気 (いき) |

胃の気・力・食欲。 水穀物を消化させ、陽気をめぐらす働きの事。 脾胃の生理的機能、或いは胃腸を主とする消化吸収機能の事。 |

| 胃経 (いけい) |

顔面・目の下から頸部・首、そして胸部・胸を通って乳部そして、腹部そして大腿骨、そして足の第2指の爪際までの経絡をいいます。(胃に関する経路) 噴門から幽門に至る胃に関連する活動を調整したり、支配している自律神経に深い関わりを持つエネルギー循環の経路です。 ・・・・・・・・続きは・・・・・しばらくお待ち下さい。 |

|

| 痿弱 (いじゃく) |

運動麻痺(運動中枢から筋肉に至る運動神経の障害で、随意運動が出来ない状態)。 | |

| 遺精 (いせい) |

性的行為を伴わず、不随意に起こる射精。 失精・遺泄とも言う。 *昼間遺精(遺精)と夜間遺精(夢精)がある。 |

|

| 遺精白濁 (いせいはくだく) |

性行為をしないのに起こる射精で、睡眠中や、覚醒時に不随意に精液を漏らし、その精液が白く濁っている状態。 | |

| 遺泄 (いせつ) |

性的行為を伴わず、不随意に起こる射精。 失精・遺精とも言う。 *昼間遺精(遺精)と夜間遺精(夢精)がある。 |

|

| 胃中 (いちゅう) |

胃の中の事。 胃袋の中。 | |

| 胃中停水 (いちゅうていすい) |

水分の代謝障害により、胃の中に水分が停滞している状態。宿飲停水・胃内停水とも言う。 | |

| 溢飮 (いついん) |

飲病には四飲(懸飲・溢飲・支飲・痰飲)があり、溢飮はその中の一つの病飲で、水飲の停滞の部位によりそれぞれ分類され、

腕や足に水が溜まるのを溢飲という。 水が腕や足が浮腫み、汗が出そうなのに汗をかかず、身体が痛んで重い病証。 皮下に水が滞る。(脾) |

|

| 胃内停水 (いないていすい) |

水分の代謝障害により、胃の中に水分が停滞している状態。宿飲停水・胃内停水とも言う。 | |

| 遺尿 (いにょう) |

小便失禁する、或いは寝小便をする事。 遺溺とも言う。 | |

| 遺溺 (いにょう) |

小便失禁する、或いは寝小便をする事。 遺尿とも言う。 | |

| 胃熱 (いねつ) |

胃中に熱を生じる病気。胃中熱とも言う。 | |

| 胃反(いはん) |

食べ物が消化せず、いつまでも胃中に在る病。 | |

| 陰 (いん) |

※ |

|

| 陰虚 (いんきょ) |

水(体液)や血(精血)が不足して、熱が発生する。 |

|

| 陰竅 (いんきょう) |

九竅の内、下部の下竅で陰部・肛門の二つの穴を指す。 | |

| 陰経 (いんけい) |

人体の陰の部を流れる経脈で臓に属す。 | |

| 陰結 (いんけつ) |

脈が沈んで遅く、食欲が無く、身体重く、虚弱体質で、陰液が欠損している便秘の者の事。 | |

| 陰液 (いんえき) |

体内の栄養物質に富んだ(人体を構成する)液体で精・血・津・液などを言う。 | |

| 陰気 (いんき) |

※ 陰気は降下しようとしたり、内に入り込もうとする性質がある。 陰気が多いと沈・細・小・遅・短・弱・虚の脈になる。 陰気が盛んになる時期は冬である。 |

|

| 淫気 (いんき) |

精気の浸潤若しくは邪気の浸潤の事。 みだらな気。 | |

| 陰経脈 (いんけいみゃく) |

八裏(微脈・沈脈・緩脈・ジュウ(サンズイ+嗇)脈・遅脈・伏脈・濡脈・弱脈) | |

| 陰乗 (いんじょう) |

寸口の脈に陰が増えた状態の事。 | |

| 咽中炙臠 (いんちゅうしゃれん) |

咽喉部に焼いた肉片が引っかかっている様な異物感がある。 咽中が梅の核の様なもので塞がれている感じがする。梅核気とも言う。 |

|

| 飲病(いんびょう) |

飲病には痰飲・懸飲・溢飲・支飲の四種類の総称 | |

| 陰脈(いんみゃく) |

尺中の脈 | |

| |

||

| う | 鬱血 (うっけつ) |

身体の血液の流れが悪くなり、血液や水分が滞っている状態。 静脈血のながらが妨げられ、臓器や組織に血液が滞っている状態。 血管内の異物や血栓などにより、局所的に起こる場合と、右心不全や心嚢炎などの為に、全身的に幹部静脈及び、その付近に起こる場合とがある。その部位では、静脈圧が高く、皮膚や粘膜が暗青色を示す。 打ち身などで青アザが出来るのも鬱血である。 |

| 欝滞 (うったい) |

体内の気・血・水などの流れが悪くなり、滞っている状態。 | |

| |

||

| え | 衛気 (えき) |

身体を守る気。 体表をしっかり防衛する気。 脈の外を巡る気。 活動的な気。 体表を保護し、外邪の進入を防ぐ気。 衛陽とも言う。 臓器を温め、皮膚を保護し、発汗したり、外邪の進入を防いだり、昼間は陽の部位を通り体内の活動エネルギーとなり、 夜は陰の部位を通り鎮静作用を生む。 衛気は経脈の外を巡って体温調節をしたり、外からの邪を防護する。 ※ 衛気は、身体を昼間外部を25回巡り、夜になると内部を25回巡り、合計1日50回巡る。 |

| 栄気 (えいき) |

身体を養ってくれる気。 飲食物を消化吸収させ全身の栄養とする精気。脈の内を巡る気。 栄気は経脈の中を循環し、血を巡らす働きがある。 営気とも言う。 ※ 栄気は、経脈を順番に切れ目のない環のように 1日50回巡る。 |

|

| 営気 (えいき) |

身体を養ってくれる気。 飲食物を消化吸収させ全身の栄養とする精気。脈の内を巡る気。 栄気とも言う。 | |

| 液 (えき) |

津液の液は、津よりも重濁で粘性があり、脳・骨髄・関節・臓腑を滑らかにしたり、体温調節したり、 栄養を与えたりするする体液の事。 | |

| エツ(口+歳+ノ)逆(えつぎゃく) |

しゃっくり | |

| 衛陽 (えよう) |

身体を守る気。 体表をしっかり防衛する気。 脈の外を巡る気。 体表を保護し、外邪の進入を防ぐ気。 衛気とも言う。 臓器を温め、皮膚を保護し、発汗したり、外邪の進入を防いだり、昼間は陽の部位を通り体内の活動エネルギーとなり、夜は陰の部位を通り鎮静作用を生む。 |

|

| |

||

| お | 嘔吐 (おうと) |

胃の内容物を食道や口腔を通して吐き出す事。 |

| 嘔吐痰涎 (おうとたんえん) |

ゲェゲェと音をたてて痰を吐き、よだれが出る症状。 | |

| 往来寒熱 (おうらいかんねつ) |

悪寒と熱とが互いに往来する事。(悪寒が止むと熱が上がり、熱が下がると悪寒がする熱の型。) 発熱と悪寒が交互に現れる症状。 寒熱往来とも言う。 |

|

| オ(ヤマイダレ+於)血 (おけつ) |

鬱血。 古血。 末梢の循環障害。 ドロドロした血液が停滞している状態。 オ(ヤマイダレ+於)血のある者は口中が乾燥して水で口をすすぎたくなり、腹部に膨満が無いのに自覚的に腹満を訴え、 全身又は局所的に火照りもだえ苦しみ、皮膚や粘膜に紫斑的・青筋・鮫肌・舌の辺縁の暗紫色になっていたり、唇が蒼く、 大便の色が黒っぽく、出血しやすく、下腹部に抵抗と圧痛を訴える。 ※ 神農本草経・素問・難経など古代の書物は悪血と書かれ、傷寒論・金匱要略・本草綱目など後世の書物は、オ(ヤマイダレ+於)血になっている。 |

|

| 悪血 (おけつ) |

鬱血。古血。末梢の循環障害。ドロドロした血液が停滞している状態。 オ(ヤマイダレ+於)血のある者は口中が乾燥して水で口をすすぎたくなり、腹部に膨満が無いのに自覚的に腹満を訴え、 全身又は局所的に火照りもだえ苦しみ、皮膚や粘膜に紫斑的・青筋・鮫肌・舌の辺縁の暗紫色になっていたり、唇が蒼く、 大便の色が黒っぽく、出血しやすく、下腹部に抵抗と圧痛を訴える。 ※ 神農本草経・素問・難経など古代の書物は悪血と書かれ、傷寒論・金匱要略・本草綱目など後世の書物は、 オ(ヤマイダレ+於)血になっている。 |

|

| 悪心 (おしん) |

吐気を感じて吐くが、胃の内容物が出ずに、水分のみ吐く症状。 胸が苦しく、吐きたい様な気持ち。 吐き気。 ムカムカする。 泛悪とも言う。 |

|

| 悪阻 (おそ) |

つわりの事。 |

|

| 悪熱 (おねつ) |

熱の為に布団を掛けて寝ていられず、布団をはぎ、着ている物を全部脱ぎ去り裸になりたがる位の熱。

この時、悪風や悪寒は無い。 身体が熱して耐えがたくもがき苦しむ位の熱。 |

|

| オ(ヤマイダレ+於)熱 (おねつ) |

裏に滞り外へ洩れることが出来ない熱。 オ(ヤマイダレ+於)熱が有る場合、小便が減少している。 後世波では湿熱と呼ばれていた。 |

|

| 悪風 (おふう) |

外気に触れたり、風に当たるとゾーッと軽い寒気を感じる。悪寒より軽い寒気。 | |

| 重湯 (おもゆ) |

||

| 下竅 (かきょう) |

九竅の一部で、下部の下竅の事で、陰部・肛門を指す。 | |

| 鵝 |

||

| 革脈 (かくみゃく) |

最初は弦脈に似ているが、弦脈より少し太くて浮いて速く、押すと中が空の脈。 | |

| か | 臥する (がする) |

寝る。寝てしまう。横になって寝る。ふせる。 |

| |

||

| 開竅 (かいきょう) |

体にある穴で目・鼻・口・耳・肛門、陰部(尿道・膣)の九竅や毛穴などを開き、内にこもった邪を外に出し、気・血・水などの流れを良くする事。。 | |

| 咳嗽 (がいそう) |

激しく咽喉から出る咳。 痰と音のある咳。 | |

| 膈間 (かくかん) |

胸と脾の間。 胸腔と腹腔の間。 胃の辺り。 | |

| 鵝口蒼 (がこうそう) |

カビの一種でカンジダという真菌の感染により、口中の舌・頬の粘膜・唇に白いまだらな斑点が

できる病気で、それがはがれた跡は赤くただれてくる。栄養不良の乳幼児や抵抗力が無くなっている老人に多くみられます。 口腔カンジダ症とも言う。 |

|

| 活血 (かっけつ) |

血液の汚れや血流の停滞を改善して、血の流れを活性化させること。血液を活発化させ、 血管を柔らかくし、血管を広げ、血行を促進させ、身体の隅々まで酸素や栄養を運び、老廃物を取り除き、血液をサラサラにさせる。 | |

| 滑脈 (かつみゃく) |

なめらかで、指先で玉を転がす様に進み、押せば隠れるがなくならない脈。 玉に触れるような手触りで、コロコロと滑りのよい脈。 |

|

| 乾嘔(かんおう) |

吐き気がしてゲーゲーと音だけが出て胃からは何も出ない。 | |

| 寒渇 (かんかつ) |

下痢や嘔吐をした後、のどが渇き、温水を欲しがるが、 水を飲むと直ぐに吐いてしまう状態ののどの渇き。 | |

| 肝経 (かんけい) |

足の厥陰肝経で経路の一つである。 肝臓を中心とする臓器及び感覚器官・免疫機能を主る経路の事。 ※ 肝経の流れが悪くなると筋肉が縮んで引き攣りやすくなる。 |

|

| 肝経の湿熱 (かんけいのしつねつ) |

足の厥陰肝経で経路の一つで、肝臓を中心とする臓器及び感覚器官・免疫機能を主る経路に、湿熱が侵入し、湿疹・炎症・ただれ・陰部痒痛・陰部湿疹・排尿痛・腰痛 ・足の倦怠感・ 帶下 ・尿濁・飛蚊症 ・いんきん陰嚢掻痒・水虫・痔・睾丸脹痛・四肢疼痛・痛風・帯状疱疹・腹水・多汗症・小便不利・浮腫 などが現れる。 | |

| 癇症 (かんしょう) |

夜、床につくと眼に色々なものが見えたり、水気が臍の下から攻め上がり呼吸が促迫して脚気衝心の様になったり、発作の度に手足が引きつり、酷い時には痙病の様に反り返る病症。 夜中眠りにつくと様々な夢を見る病症。 |

|

| 関上 (かんじょう) |

手の橈骨の茎状突起の内側にある橈骨動脈上に三本の指を並べて置き、手の平から二番目に近い脈をいう。 ※ 気・身体の中間の状態を知るところ。 |

|

| 眼精無力 (がんせいむりょく) |

眼に勢いが無く、トロンとしている状態。 | |

| 寒熱往来 (かんねつおうらい) |

悪寒と熱とが互いに往来する事。 (悪寒が止むと熱が上がり、熱が下がると悪寒がする熱の型。) 発熱と悪寒が交互に現れる症状。 往来寒熱とも言う。 |

|

| 甘味 (かんみ) |

あまい味。 よくきびしきを緩める能あり。 |

|

| 鹹味 (かんみ) |

しょっぱい味、塩からい味、ともいう。 よく物の乾きを抑制する能あり。(濡らすを主どる。) |

|

| 緩脈 (かんみゃく) |

緊脈の反対で縄が緩んだ様な感触でゆったりした脈。脈拍数が大人1分間に65回位。 |

|

| き | 気 (き) |

漢方では人間の生命エネルギーそのものを示して(気)と言う。営気・衛気・・・・・・ 気は血と並んで人体の二大生理因子の一つで、形が無く、働きだけのものである。 身体を動かすエネルギー。 ※ 気には温める力がある。 気は経脈外を巡り、体温調節をしたり、邪の侵入から身体を守る働きがある。 気の病は外や陽に関連したものが多い。 気は中焦で造られ、12本の経脈全てを順番に巡っていく。人が一呼吸する間に6寸 (人の経脈の長さは16丈2尺 81,000÷1,620=50) 進むから経脈を1日50周するという事になる。 |

| 気鬱 (きうつ) |

気の流れが滞っている状態で、憂鬱な気分や、胸が塞がれた感じや、お腹が張るなどの症状がみられる。 息苦しいさ、気管支喘息の呼吸困難の症状など。 |

|

| 気虚 (ききょ) |

気が身体に巡らず、気力、体力が衰える状態の事。 | |

| 奇経 (きけい) |

陽維脈・陰維脈・陽キョウ(足+喬)脈・陰キョウ(足+喬)脈・衝脈・督脈・任脈・帯脈の八脈をいう。 ※経脈の流れが乱れて激しい時に一杯になった気血を逃がして受け入れる役割をしている。 |

|

| 気滞 (きたい) |

体内の気の運行がのびのびといかず阻害され、身体の一部分に停滞する状態。 気の流れが滞っている状態。 |

|

| 岐伯 (ぎはく) |

皇帝の方術の師で、皇帝と共に素問九巻を作った方術の聖人。 | |

| 瘧状 (ぎゃくじょう) |

時を定めて寒熱を発する症状。 周期的に激しい悪寒がして後に発熱する症状。 発熱・悪寒を繰り返す症状。 |

|

| 瘧病 (ぎゃくびょう) |

時を定めて寒熱を発する病。マラリアもその病にあたる。 周期的に激しい悪寒がして後に発熱する病。 発熱・悪寒を繰り返す病。 おこり・瘧疾・瘧・ガイ(ヤマイダレ+亥)瘧・間歇熱(かんけつねつ)とも言う。 |

|

| 逆満 (ぎゃくまん) |

充満して下から上へ突き上げる病証。 | |

| 九竅 (きゅうきょう) |

頭部の上竅(陽竅)で目・耳・口・鼻の七つの穴と、下部の下竅(陰竅)で陰部・肛門の二つの穴を指す。 | |

| 驚悸 (きょうき) |

驚いて胸がドキドキする事。 恐怖心・不安感・疲労などから、少しの物音や物事に過敏になり、驚いて動悸を打つ病症。 |

|

| 強急 (きょうきゅう) |

強ばる。 | |

| 凝滞 (ぎょうたい) |

滞って先へ進めない状態。 | |

| 胸脹 (きょうちょう) |

胸が張ってふくれる状態。 | |

| 胸内苦悶 (きょうないくもん) |

胸の中が苦しくもだえる。 胸苦しい。 胸中が苦しくやりきれない。 | |

| 胸脇苦満 (きょうきょうくまん) |

胸脇支満・胸脇満とも言う。 胆火が胸膈部に欝結して起こる腹壁筋の緊張亢進の病症で、胸から肋骨の下部にかけて物がつかえた感じがあり、押すと痛みや抵抗感あったり、或いは脇腹から背部周辺にかけて、重苦しく張ったり、痛んだりする。(喘息や肝臓や胆道の病気のある者によくみられます) |

|

| 胸痺 (きょうひ) |

胸が詰まったように痛む病。 胸が詰まって痛み苦しむ状態。 |

|

| 虚悸 (きょき) |

恐怖心や不安感がある時に起こる心臓が加速した状態の事。病症。 | |

| 虚腫 (きょしゅ) |

浮腫を指で押さえて放すとなかなか元に戻らず、ブヨブヨ・グニョグニョして弾力が無く軟らかい。

参考=浮腫には実腫と虚腫の2種類に分けられます。 |

|

| 虚証 (きょしょう) |

虚弱体質で体力が無く、胃腸が弱く、疲れやすく、顔色は蒼白く、皮膚に艶が無く荒れやすく、病気に対して抵抗力が無く、腹部が柔らかい者。 | |

| 虚熱 (きょねつ) |

疲労や損傷などにより身体の津液や血などが不足し、 発熱や炎症や充血などが起こる状態の事。 | |

| 去風 (きょふう) |

風邪(ふうじゃ)を発散させたりして取り除く事。 | |

| 金傷 (きんしょう・きんじょう) |

刀や槍などの金属製の物(武器など)による外傷・切り傷の事。 金瘡・金創・金刃傷とも言う。 |

|

| 金創 (きんそう) |

刀や槍などの金属製の物(武器など)による外傷・切り傷の事。 金傷・金瘡・金刃傷とも言う。 |

|

| 金瘡 (きんそう) |

刀・槍などの金属製の物(武器など)による外傷・切り傷の事。 金傷・金創・金刃傷とも言う。 |

|

| 金刃傷 (きんにんじょう) |

刀や槍などの金属製の物(武器など)による外傷・切り傷の事。 金傷・金創・金瘡とも言う。 |

|

| 緊脈 (きんみゃく) |

弦脈に似てピンと張っているが真っ直ぐではなく、縄や網をよじっておいて放した時、後によりが戻る様で、底に堅く締まった脈。 | |

| く | 駆逐 (くちく) |

追い払う事。 |

| 苦味 (くみ) |

にがい味。 よく弛みたるを引き締める能あり。 |

|

| 苦悶 (くもん) |

苦しくもだえる。 苦しくて、やりきれない。 | |

| け | 経閉 (けいへい) |

月経(生理)が閉止する事。 完全に生理があがる。 月経閉止・閉経とも言う。 |

| 痙病 (けいびょう) |

風病。 病んで身体が熱っぽく、足は冷たく、首と項が強ばり自由がきかなくなり、寒気がして、時に頭が熱くなり、顔が火照って眼の脈が赤く、ひとりでに頭がグラグラと動き、顔の筋肉がピクピク動き、舌が詰まって歯をくいしばり口がきけなくなり、後ろの方に弓なりに反っくり返る病。 熱性病で、背部・後項部が強直し、腰背が反り返る病症。 |

|

| 経脈 (けいみゃく) |

気を全身に運ぶ道。 経脈には正経十二と奇経八とが有る。 |

|

| 経絡 (けいらく) |

経脈と絡脈のこと。 | |

| 下焦 (げしょう) |

三焦腑の上焦・中焦・下焦の一つで臍から下の部位を言い、

胃の下から小腸・大腸・肛門・腎臓・膀胱などの臓腑を示す。 ※ 下焦は脾胃からきた水穀を燃やして吸収したり、排泄したりする。 |

|

| 解す (げす) |

解れる。(ほぐれる) 解消する。 | |

| 厥 (けつ) |

病状の名称。陰陽の気が相順接しない為に厥になる。 手足が逆冷すること。 |

|

| 血虚 (けっきょ) |

血液が不足している状態の事を言い、皮膚乾燥しやすく、爪がかけやすく、目眩、 立ち眩み、手足の冷え、手足の痺れ、不眠などの症状が現れる。 |

|

| 結胸 (けっきょう) |

外から熱裏に入り胸中に結し心下満し気血通ぜず硬痛(押すと痛む)する病。 寸脈浮で関脈沈。 |

|

| 月経閉止 (げっけいへいし) |

月経(生理)が閉止する事。 完全に生理があがる。経閉・閉経とも言う。 | |

| 血証 (けっしょう) |

血液が原因で、様々な症状を現す病証の事。(?血・血熱・血虚などがある) | |

| 欠伸 (けっしん) |

あくびの事。 | |

| 厥陰病 (けっちんびょう) |

厥陰病とは、体裏に寒証がある。 病症は上半身が熱して、下半身が冷える。手足の先から冷える。胸焼け様の痛みがあり、お腹が空いても食べられず、食べても直ぐに吐き、飲食したら下痢が起こるなど。 |

|

| 血熱 (けつねつ) |

熱の一種で、顔や手足などが熱くなり、ジッと蒲団に手足を入れておくことが出来ない程の熱。冬でも靴下をはきたくない程の熱。 通常血の熱は約36℃位とされていますが、血熱は37℃〜38℃位。 | |

| 血痺 (けっぴ) |

知覚鈍麻で痛みを伴わないもの。 | |

| 血崩 (けっぽう・けつほう) |

突然子宮から大量出血し、後に少量の出血がダラダラと続く病の事。 不正子宮出血、崩中漏下、崩漏とも言う。 |

|

| 結脈 (けつみゃく) |

脈の打ち方が緩やかで、不規則にひとたび止まり再び打ち、速度は遅く脈拍数は1分間に60回以下である。 不整脈又は欠落脈には3種有り、結脈・代脈・促脈が有る。 |

|

| 懸飲 (けんいん) |

飲病には四飲(懸飲・溢飲・支飲・痰飲)があり、懸飲はその中の一つの病飲で、水飲の停滞の部位によりそれぞれ分類され、

脇下に水が溜まるのを懸飲という。 肋膜炎や肺炎の兆候。 癖飲(へきいん)ともいう。 水が脇腹に留まり、咳と痰が出て、咳をする度に脇下へ引かれるように痛む病症。 |

|

| 眩暈 (げんうん) |

めまいのこと。 段々に意識が遠のいてくる。 目の前が段々暗くなる。 目弦より重い?。 頭眩・目弦とも言う。 | |

| 弦脈 (げんみゃく) |

ピーンと張られた弓の弦の様で、これを押してみてもすぐに曲がらず、左右にも逃げず、 細く突っ張っている脈。 | |

| こ | 洪 (こう) |

幅広く、たっぷりと。 幅広く大きい。 |

| 口渇 (こうかつ) |

のどが渇いて水分を欲しがる。 | |

| 口乾 (こうかん) |

口中の津液が欠乏して乾燥しているが、湯水は欲しがらない状態。 口の中がカラカラに乾き、口中を水分でゆすぎたいが、湯水は飲みたくない状態。 口燥と同じような気がするけど、口乾は唾液が全然無く、カラカラに乾いている状態ではないかと思います。 |

|

| 口眼渦斜 (こうがんかしゃ) |

顔面麻痺の事。 | |

| 項強 (こうきょう) |

首筋が堅くなり、頭を上げ下げ出来ないくらいに強ばる。 | |

| 口腔カンジダ症 (こうくうかんじだしょう) |

カビの一種でカンジダという真菌の感染により、口中の舌・頬の粘膜・唇に白いまだらな斑点が

できる病気で、それがはがれた跡は赤くただれてくる。栄養不良の乳幼児や抵抗力が無くなっている老人に多くみられます。 鵝口蒼とも言う。 |

|

| 亢進 (こうしん) |

気持ちや病気の勢い等が高ぶり進む事。 物事の度合いが高まる事。 | |

| 口燥 (こうそう) |

口中がバサバサにはしゃぐ。 口中が乾燥する。 口乾と同じ意味のようでそうでないような。たぶん唾液の粘りが酷く、 乾燥している状態ではないだろうか・・・。 |

|

| 皇帝 (こうてい) |

神農に代わって天下を治めた王様。 | |

| 候痺 (こうひ) |

||

| 洪脈 (こうみゃく) |

指に満ちる感触で幅広くタップリとして大きく長く力有る脈。 |

|

| コウ(草冠+孔)脈 (こうみゃく) |

幅が広く大きく中は空虚、外壁は堅い感じの脈。 脈を押さえるとへこむ。 | |

| 拘攣 (こうれん) |

筋肉の異常緊張で、手や足が曲がって引きつる状態。 ケイレンして引きつる。 |

|

| 語言 (ごげん) |

口を聞く事。 しゃべる事。 | |

| 語言軽微 (ごげんけいび) |

話し方に力無く、いつも微かな声で弱々しい。 | |

| 五邪 (ごじゃ) |

難経では、肝=中風 心=傷暑 脾=飲食労倦 肺=傷寒 腎=中湿 とされている。 |

|

| 五性 (ごせい) |

寒・微寒・温・微温・平 * 細かく分けると五種だが、気には寒・温・平の三種が有る。 |

|

| 五臓 (ごぞう) |

臓器の肝・心・脾・肺・腎の事。 | |

| 五味 (ごみ) |

酸味・苦味・甘味・辛味・鹹味の五味をいう。 | |

| さ | 催乳 (さいにゅう) |

母乳の分泌を促進させる事。 |

| 細脈 (さいみゃく) |

細くて狭く、細い糸に触っている様な脈。 微の脈よりは力がある。 | |

| 数脈 (さくみゃく) |

脈拍数が大人1分間に90回以上の脈をいう。 ※ 熱が有ると数脈になる。陽経・腑・肺・心・・・陽の部位が病むと数脈になる。 一概には言えない時もある。陽虚で衰弱し動悸がある時など脈は速くなるので注意。 |

|

| 差後労復 (さごろうふく) |

疲労により病気が再発する事。 労復とも言う。 | |

| 三陰 (さんいん) |

三陰経の総称で太陰・少陰・厥陰の事。 | |

| 三焦 (さんしょう) |

人体を3つに分け、上焦・中焦・下焦を合わせた総称を三焦と言う。 上焦はみぞおちから上部をいう。中焦は上焦から下焦をいう。下焦は臍から下の部位をいう。 | |

| 三陽 (さんよう) |

三陰経の総称で太陽・陽明・少陽の事。 | |

| 酸味 (さんみ) |

すっぱい味。 よく散らばりたるものを収める能あり。 |

|

| し | 支飲 (しいん) |

飲病には四飲(懸飲・溢飲・支飲・痰飲)があり、支飲はその中の一つの病飲で、水飲の停滞の部位によりそれぞれ分類され、

心下に水が溜まるのを支飲という。 咳が激しく横になる事が出来ず、物に寄りかかって息をし、息が切れて寝る事も出来ず、顔や全身に浮腫を生じる病症。 全て胸より上へ張り上げて息苦しい症状。 水の増減なく肺に留まっている。(だから渇の証を発しない) |

| 四飲 (しいん) |

飲により生じる4種の病証。懸飲・溢飲・支飲・痰飲。 | |

| 自汗盗汗 (じかんとうかん) |

自然に寝汗をかく。 発汗剤など使わずに自然に寝汗が出る。 | |

| 衄血 (じくけつ) |

鼻血の事。 | |

| 四肢 (しし) |

両手、両足。 手足の全体。 | |

| 四肢痿弱症 (ししいじゃくしょう) |

両手、両足が運動麻痺(運動中枢から筋肉に至る運動神経の障害で、随意運動が出来ない状態)を起こしている病状。 | |

| 四肢逆冷 (ししぎゃくれい) |

両手、両足の先に氷りでもあるかのように冷えがおそってくる状態。 温かい血液が両手、両足に行かず、かえって冷えがひどくなった状態の事。 |

|

| 四肢倦怠 (ししけんたい) |

両手、両足が疲れてだるい状態。 | |

| 四診 (ししん) |

望診・聞診・問診・接診(切診)という四つの診察法により証を見極める総称。 | |

| 肢体倦怠 (したいけんたい) |

手足と体が疲れてだるい状態。 | |

| 七竅 (しちきょう) |

頭部の目・鼻・耳・口の七つの穴の事。陽竅、上竅とも言う。 | |

| 七衝門 (しちしょうもん) |

唇・歯・喉・胃の入口・胃の出口・大腸と小腸の間・肛門にある。 |

|

| 実火 (じっか) |

太陽病・少陽病・陽明病などの陽証と実証の発熱・充血・炎症などの症状。 この病症を治すには、石膏・大黄・黄連などの寒剤(寒冷剤)を用いる。 別名 実熱とも言う。 |

|

| 失血 (しっけつ) |

出血等で急激に多量の血液を失うこと。 | |

| 実腫 (しっしゅ) |

浮腫を指で押さえて放すと直ぐに元に戻り、ツヤツヤとして張りと弾力が有り硬い。 参考=浮腫には実腫と虚腫の2種類に分けられます。 |

|

| 実証 (じっしょう) |

邪気の盛んな時の症候。 生理機能が高まっている状態。 外観的には体格がよく、体力もあり、筋肉質で血色も良好で、胃腸が強く食欲が有り、腹部には弾力がある者。 |

|

| 失精 (しっせい) |

性的行為を伴わず、不随意に起こる射精。 遺精・遺泄とも言う。 *昼間遺精(遺精)と夜間遺精(夢精)がある。 |

|

| 湿熱 (しつねつ) |

湿邪と熱邪が結びついた病。又は温病中の一つの病症。 | |

| 実熱 (じつねつ) |

太陽病・少陽病・陽明病などの陽証と実証の発熱・充血・炎症などの症状。 この病症を治すには、石膏・大黄・黄連などの寒剤(寒冷剤)を用いる。 別名 実火(じっか)とも言う。 |

|

| 実脈 (じつみゃく) |

強く圧しても弱く圧しても力有る脈、圧しきれない脈。 | |

| 耳閉 (じへい) |

聴力障害があり音など何も聞こえない状態。 耳聾とも言う。 | |

| 嗜眠症 (しみんしょう) |

いくら眠っても、いつまでも眠たい病症。 | |

| 邪 (じゃ) |

身体に必要なく、健康を乱し、病気を引き起こす有害な発病因子。不自然で、異常な状態を意味する。(身体の外から体内へ侵入するものと、体内から発生するものがある。) | |

| 瀉火 (しゃか) |

体内の過剰な熱を取り除く事。 火熱症状の勢いが盛んな熱を取り去る事。 | |

| 邪気 (じゃき) |

風邪・暑邪・湿邪・燥邪・寒邪・火(熱)邪の六淫(六邪)が身体に入り込み病気を引き起こす邪悪な気。 | |

| 尺中 (しゃくちゅう) |

手の橈骨の茎状突起の内側にある橈骨動脈上に三本の指を並べて置き、手の平から三番目に近い脈をいう。 ※ 陰気・下半身の状態を知るところ。 |

|

| 弱脈 (じゃくみゃく) |

綿を圧す様な感覚で力の無い脈。小し力を加えて圧すと。 |

|

| 瀉下 (しゃげ) |

大便を下す事。 腸の中の物を下す事。 | |

| 洒洒 (しゃしゃ) |

ゾーッとする。 | |

| 十二経脈 (じゅうにけいみゃく) |

手の太陰肺経・手の厥陰心包経・手の少陰心経・手の陽明大腸経・手の少陽三焦経・手の太陽小腸経・ 足の太陰脾経・足の厥陰肝経・足の少陰腎経・足の陽明胃経・足の少陽胆経・足の太陽膀胱経の12本の経脈の総称。 | |

| 周痺 (しゅうひ) |

痺証の一種と考えられ、身体の上部や下部が痛んだり、全身に疼痛や麻痺や重怠い感じがある病。 |

|

| ジュウ(サンズイ+嗇)脈 (じゅうみゃく・しょくみゃく) |

滑脈とは反対で脈が渋滞し円滑に動かない脈。 気血不足やオ(ヤマイダレ+於)血にみられる脈 ショク(シ+嗇)脈又は渋脈(じゅうみゃく)とも云う。 |

|

| 収斂 (しゅうれん) |

体で言うと、組織や血管を縮める(引き締める)事。 | |

| 十五絡 (じゅうごらく) |

十二経脈に任脈と督脈と脾の大絡を加えたものを言う。 | |

| 宿飲停水 (しゅくいんていたい) |

水分の代謝障害により、胃の中に水分が停滞している状態。 胃内停水とも言う。 |

|

| 酒サ(査+皮)鼻 (しゅさび) |

お酒沢山く飲んだ人が、鼻の天辺が真っ赤になる様な状態を言う。 ザクロみたいな真っ赤な鼻の事。 |

|

| 腫脹 (しゅちょう) |

炎症が原因で熱が発生し、それを冷やそうと津液が集まり、体全体又は体の一部が腫れあがる事。 | |

| 腫瘍 (しゅよう) |

身体組織の一部の細胞が、異常増殖する病。 | |

| () |

||

| 少陰病 (しょういんびょう) |

小陰病とは、体表裏に寒証がある。 病症は、脈微細で、気力無くただ横になりたく、悪寒、身体の痛み、手足の冷え、嘔吐、のどの痛み、下痢などがある。 |

|

| 上顎洞炎 (じょうがくどうえん) |

顔の骨にある副鼻腔という四つの空洞に、風邪などがもとで鼻からウイルスや細菌の感染により、炎症が起こるものをいう。 一般には蓄膿症・副鼻腔炎ともいう。 |

|

| 消渇 (しょうかち・しょうかつ) |

水分を欲しがり、飲んでも飲んでも渇きがとれない病症の事。 多飲・多食するが、痩せて尿が多く、糖が出るなどの症状を特徴とする病証。 又は多飲・多尿を主証とする疾病の事。 又はのどがひどく渇き水分をとるが、小便の出が少なく、体に水が溜まり浮腫になる病症。 ※漢字から読み取れる事は水分を多量に服しても渇きがとれない病症。 ※現代病で言えば糖尿病・腎臓病などの方にこの様な病症が現れやすいです。 |

|

| 傷寒 (しょうかん) |

太陽病の外感発熱病の初期段階で、悪寒し、身体が痛み、劇しく嘔を催し、 寸脈(陽)も尺脈(陰)も固く締まっているのを傷寒と言う。 寒の邪に経絡を傷つけられた状態。 |

|

| 正気 (しょうき) |

正しい気。正常な気。人体内の事を運び事を行う気。 抵抗力・防御力・治癒力・生命力といった人体にはなくてはならない気。 |

|

| 上気 (じょうき) |

気が逆上する。こみ上げてくる。下から上へ気が昇る。心肺の気又は肺気の上逆。 | |

| 衝逆 (しょうぎゃく) |

下から上へ突き上がってくる状態。 | |

| 上逆 (じょうぎゃく) |

気が下部より上部に突き上がり、不快感を感ずる状態。 全身に気・血・水などが回らないといけないのに頭部に突き上がる状態。 |

|

| 上竅 (じょうきょう) |

九竅の一部の七竅で、頭部の陽竅、耳・鼻・口・目の七つの穴を指す。 | |

| 上衝 (じょうしょう) |

病理で気が上昇する事。 のぼせて顔面が赤くなり、頭痛や動悸等の病症が出る状態。 特に異常感覚が腹部から起こり、心臓部に突き上がる状態。 |

|

| 上焦 (じょうしょう) |

三焦腑の上部構造及びその作用。 胸から上の部分。 横隔膜より上の部分で、舌から食道、胃の入り口部分(幽門)、肺・心臓などの場所。 ※ 食べた物を納める働きがある。 上焦は、口から取り入れた空気を肺や心臓で燃やす。 |

|

| 上盛下虚 (じょうせいかきょ) |

上部の心熱が盛んになり、下焦の腎の働きが弱くなり、上下の調和を失って、下焦にあたる泌尿器等に症状を現す。 | |

| 上熱下寒 (じょうねつげかん) |

のぼせと冷え。 上半身、特に頭部に熱感があり、下半身、特に足部に寒ある。 (上部には、のぼせ・熱感・頭痛・目眩・目の充血などの症状がみられ、下部には冷え・冷えを伴う痛み・尿量増加・頻尿等の症状がみられる。) |

|

| 上腹部膨満 (じょうふくぶぼうまん) |

へそより上の部位で、みぞおちより下辺りの腹がはれあがっている。ふくれて張っている状態 | |

| 小便数 (しょうべんさく) |

小便の回数が多い事。 | |

| 小便短少 (しょうべんたんしょう) |

尿の出る時間が短く、少しの量しか出ない事。 | |

| 小便不禁 (しょうべんふきん) |

小便を我慢する事が出来ない事。 | |

| 小便不通 (しょうべんふつう) |

小便が出にくい状態の事。 | |

| 小便不利 (しょうべんふり) |

小便の量が減少し、排尿困難になる病症。 思うように尿が出ない。 | |

| 小便利多 (しょうべんりた) |

小便の1回量が多い事。 | |

| 衝脈 (しょうみゃく) |

※ 衝脈が病むと気が降りなくなって逆上する。 |

|

| 消癰 (しょうよう) |

腫れ物を消し去る(治す)。 浅く大きな腫れ物を治す。 | |

| 少陽病 (しょうようびょう) |

少陽病とは、半表半裏に熱証がある。 主に体の中部及び胸脇部に病状が現れます。 病症は口が苦い、口乾、食欲不振、目眩、身体の痛み、耳閉、悪寒と発熱が交互にきたり、舌に白苔がはえたり、胸脇苦満、心下痞硬の症状などがある。、 |

|

| 暑気 (しょき) |

六気の一つで気候を示し、夏に出現する気で夏の暑い気候の事。 | |

| ショク(シ+嗇)脈 (しょくみゃく) |

滑脈とは反対で脈が渋滞し円滑に動かない脈。渋脈(じゅうみゃく)とも言う。 |

|

| 嗇脈 (じょはん) |

悶え苦しむものを除去する。苦しみを取り除く。 | |

| 除煩 (じょはん) |

悶え苦しむものを除去する。苦しみを取り除く。 | |

| 暑病 (しょびょう) |

||

| 徐脈 (じょみゃく) |

脈が遅く、1分間に脈拍数が60回以下打つ脈の事。 | |

| 耳聾 (じろう) |

聴力障害があり音など何も聞こえない状態。 耳閉とも言う。 | |

| 津 (しん) |

津液の津は、皮膚・粘膜・血管などを濕おし、液よりも澄んだ液のこと。 唾液・涙・汗・鼻水などをいう。 |

|

| 津液 (しんえき) |

身体の内外を濕おし、体温調節したり、栄養を与えたりする体内の正常な水液。 人体内の一切の体液で、汗・涙・唾液・鼻水・胃液・精液・髄液・血液・下り物などの総称。 |

|

| 心下 (しんか) |

みぞおち。 胸とお腹の間の凹み。 | |

| 心下堅 (しんかけん) |

みぞおちの辺りが堅くなっている状態。 気滞と水毒の為にみぞおち辺りに堅い塊ができている状態。 |

|

| 心下痞硬 (しんかひこう) |

みぞおちの辺りがつかえ、押すと不快感があり、やや硬く腫れた状態。 | |

| 心下痞塞感 (しんかひそくかん) |

胸の下の辺りで、特に心臓の辺りがつかえて塞がった様な感じ。 | |

| 心下痞満 (しんかひまん) |

心下部につかえた感じがあり、他覚的にも膨満感がある病症。 胸腹間につかえと膨満感を自覚する病症。 |

|

| 心下部 (しんかぶ) |

みぞおちの辺り。 胸とお腹の間の凹み辺り。 上腹部の胃の辺り。 | |

| 心気 (しんき) |

心気は盛んな陽気を抑制し、熱が多くなり過ぎないようにしてくれる。 心は循環系と中枢神経系を指す。 心気は心の機能・活動、又は心の循環する機能・心の精気・脈気を指す。 心気が衰えると、精神・神経障害が起こる。寒熱が発生したり、胸中が苦しくなる等の症状が出る。 |

|

| 心悸亢進 (しんきこうしん) |

心拍動の不快な自覚。 胸中で心臓の鼓動が感じられ、その打ち方はとても強く、そして速く

感じる。 通常は自覚しない心臓の音を、胸中に感じる症状。 |

|

| 滲出液 (しんしゅつえき) |

体の内部から表面にしみ出てくる液の事で、特に細菌性の炎症を起こした時に出てきます。 サラサラとした水液の時もあり、ネバネバして化膿した液の時もあります。 |

|

| 浸潤 (しんじゅん) |

体液がしみ込んでぬれてくる状態。 | |

| 心中 (しんちゅう) |

胸の中の事。 | |

| 心中煩悶 (しんちゅうはんもん) |

胸の中がわずらわしくもだえる。 | |

| 心痛 (しんつう) |

心臓がある部位の痛み。 | |

| 心痛逆満 (しんつうぎゃくまん) |

心臓のある部位が痛み充満して下から上へ突き上げる病証の事。 | |

| 身疼痛 (しんとうつう) |

身体がうずき痛む。 | |

| 神農 (しんのう) |

医薬農業商業などを始められた王様であり神様である人。 | |

| 心包 (しんぽう) |

心臓を包んでいる膜の事。 ※ 心臓は生命の元で一番大切な所だから外に出ず内で働いている臓器です。 その為に心包は心臓の働きを維持する為に保護する役割をもち、心臓の代わりに外に出て陽気として働きます。 |

|

| 辛味 (しんみ) |

からい味。 よく滞りたるを散ずる能あり。 |

|

| 腎命 (じんめい) |

右側にある腎臓の事。命門とも言う。 命門は全ての精神的な要素の大本である精気が宿っているところで、生命を維持していく為の原動力がこの命門である。 |

|

| す | 水腫 (すいしゅ) |

体液が、体内や体表に必要以上に停留し、浮腫みを起こしている状態を言います。 体表(皮下組織)に体液(津液)が溜まった(増加)状態を浮腫・むくみと言います。 体内に体液(津液)が溜まった状態を胸水・腹水・肺水腫・脳水腫・関節水腫・陰嚢水腫・・・と言います。 |

| 水滞 (ずいたい) |

体内水分の停滞、血液以外の水がある部位に異常に滞っている事を言う。 水滞の症状は身体の浮腫、水の排泄異常による水溶性鼻汁、尿量減少、胃内停水、水を伴う咳、水様性鼻水、眩暈、 頭痛などの症状が現れる。 水毒とも言う。 |

|

| 水毒 (すいどく) |

水の停滞や偏りがある状態。 水がある場所だけ偏って存在する状態。 (発汗・多尿・浮腫・口渇・頭重感・目眩・立ちくらみ・動悸・関節痛・手足の冷え・水太り・腹鳴・胃内停水などの症状) 水滞とも言う。 |

|

| 頭汗 (ずかん) |

頭部にのみ汗が出る。 頭から汗が多く出る。 | |

| 頭眩 (ずげん) |

めまいの事。 段々に意識が遠のいてくる。 目の前が段々暗くなる。 目弦・眩暈とも言う。 | |

| 頭重 (ずじゅう) |

頭が重く、気分が優れない状態。 | |

| 頭痛 (ずつう) |

頭が痛い状態。 頭疼とも言う。 | |

| 頭疼 (ずとう) |

頭が痛い状態。 頭痛とも言う。 | |

| 頭冒 (ずぼう) |

頭がボーッとして帽子を被っている様な感じがする状態。 | |

| 寸口 (すんこう) |

手の橈骨の茎状突起の内側にある橈骨動脈上に三本の指を並べて置き、手の平から一番目に近い脈をいう。 ※ 陽気・上半身の状態を知るところ。 |

|

| せ | 精 (せい) |

生命の原動力・陽気・エネルギー・生命力。各臓腑の機能活動の力となるもの。生命活動の源泉を絶えず補充し、人体の生命活動を維持するもの。(穀精・腎精) |

| 精気 (せいき) |

人体を構成する基本的な物質で、人間が先天的に持っている成長・発育のための生命エネルギーなどを指す。 人間が生まれながらにして持っている生命力・生殖力などの力。 万物を生成する活力・元気・精力エネルギー。 |

|

| 正経 (せいけい) |

手の太陰肺経・手の陽明大腸経・足の陽明胃経・足の太陰脾経・ 手の少陰心経・手の太陽小腸経・足の太陽膀胱経・足の少陰腎経・ 手の厥陰心包経・手の少陽三焦経・足の少陽胆経・足の厥陰肝経の十二経脈を言う。 |

|

| 清水 (せいすい) |

岩の間などから涌き出る澄んだ水の事。澄んだきれいな水。 | |

| 清熱 (せいねつ) |

内にこもった熱(裏熱や裏熱が原因の炎症・痛み・神経興奮症状など)を解す。 | |

| 青盲 (せいもう) |

緑内障(あおそこひ)に属する疾患。 | |

| 清陽 (せいよう) |

体内に存在する陽気の事で、濁陰に相対する言葉。 | |

| 然として (ぜんとして) |

〜のように。 〜として。 その様に振る舞う。 | |

| 喘咳 (ぜんがい) |

咳を伴う呼吸困難症状。 咳をして呼吸が苦しくなる状態。 ゼイゼイとのどが鳴り、咳が出て息苦しい状態を言う。 |

|

| 譫言 (せんげん) |

精神が混濁し、うわ言や訳の解らない事を口にする病証。 譫語ともいう。 | |

| 譫語 (せんご) |

精神が混濁し、うわ言や訳のわからない事を口にする病証。 譫言ともいう。 | |

| 疝痛 (せんつう) |

発作的に起こる激しく刺す様な腹痛。 | |

| そ | 宗気 (そうき) |

胸中に積もって呼吸を営む気。 おおもとの気。 衛気と大気とが結合して胸中に蓄積された気。 |

| 臓結 (ぞうけつ) |

結胸の様に内に結したもの在るがいつも通り飲食できてたまに腹が下る病。 寸脈浮で関脈少し細で沈緊。舌上に白胎滑なる者は治し難し。 |

|

| 燥湿化痰 (そうしつけたん) |

余計な水分や、胸に溜まった痰を取り除く?痰法の一つである。 | |

| 燥煩 (そうはん) |

熱により燥いてもがく。…未完成… | |

| 躁煩 (そうはん) |

手足体を動かして躁いでもがく。さわぎ悶える。…未完成… | |

| 瘡瘍 (そうよう) |

体表の外科疾患及び皮膚疾患の総称。(体内に発生する腫瘍や潰瘍も一部含まれる) | |

| 促脈 (そくみゃく) |

脈の打ち方が早く、不規則にひとたび止まり再び打ち、速度は脈拍数は1分間に90回以上である。 不整脈又は欠落脈には3種有り、結脈(遅緩で不規則)・代脈(遅く規則的欠落)・促脈(速く不規則)が有る。 |

|

| 鼠疹 (そしん) |

頸部に多発するリンパ腺結核の事。 瘰癧・鼠癧・鼠瘻・癧子頸とも言う。 | |

| 鼠癧 (それき) |

頸部に多発するリンパ腺結核の事。 鼠疹・瘰癧・鼠瘻・癧子頸とも言う。 | |

| 鼠瘻 (そろう) |

頸部に多発するリンパ腺結核の事。 鼠疹・鼠癧・瘰癧・癧子頸とも言う。 | |

| 疎通 (そつう) |

支障なく通ずる。 | |

| た | 太陰病 (たいいんびょう) |

太陰病とは、体裏に寒証がある。 病症は、腹満(虚満)が主で、口渇、食欲不振、嘔吐、消化不良、お腹が冷えて痛むなど。 |

| 大気 (たいき) |

天地自然の空気又は胸中の呼吸の気。 | |

| 大便乾少 (だいべんかんしょう) |

大便が乾燥して堅く、量が少ない事。 | |

| 代脈 (たいみゃく) |

脈の打ち方が緩やかで、規則的にひとたび止まり再び打ち、速度は遅く脈拍数は1分間に60回以下である。 不整脈又は欠落脈には3種有り、結脈・代脈・促脈が有る。 |

|

| 帯脈 (たいみゃく) |

※ 帯脈が病むと腰回りがシャンとしなくなる。 | |

| 太陽病 (たいようびょう) |

太陽病とは、熱性病の初期によくみられる証で、体表に熱証が在り、

主に体の上部及び背面に病状を表す。 脈が触れやすく浮いていて、頭痛、項背が強ばり、発熱、悪寒などの証候が表れる。 |

|

| 濁陰 (だくいん) |

体内の重濁の気で、清陽に相対する言葉。 | |

| 痰飲 (たんいん) |

飲病には四飲(懸飲・溢飲・支飲・痰飲)があり、痰飲はその中の一つの病飲で、水飲の停滞の部位によりそれぞれ分類され、

胃腸に水が溜まるのを痰飲という。 昔は痰飲を澹飲・淡飲とも言われていた。 水が胃腸に留まり、淡い痰を吐き、胸脇が突っ張り、息切れがし、目眩する病症。 |

|

| 丹田 (たんでん) |

人体部位名、又は経穴別名。 任脈の穴の名で、臍下二寸にあり。石門の一名。 臍の少し下の所で、下腹の内部にあり、気力が集まるとされる所。 |

|

| ち | 血 (ち) |

栄気 ※ 血には潤す力がある。 血は経脈内を循環し、身体を栄養する働きがある。 血の病は、内や陰に関連したものが多い。 |

| 遅脈 (ちみゃく) |

拍動数少なく1分間に60回以下。 ※ 寒が有ると遅脈になる。陰経・臓・肝・腎・・・陰の部位が病むと遅脈になる。 一概には言えない時もある。陰実の時など脈が遅くなる事があるので注意。 |

|

| 中焦 (ちゅうしょう) |

※ 中焦は,口から取り入れた水穀を脾胃で燃やす。 |

|

| 中風 (ちゅうふう) |

金匱要略では脳血管障害(半身不随など)の事で、卒中とも言う。

又は傷寒論では風邪を感受して発する熱病(風にあてられた病)の事。 傷寒論=太陽病で発熱し、体から汗が出て、冷たい風に吹かれるようにゾーッゾーッと寒気がし、脈の手触りが締まっていない緩やかな者の事を名付けて中風と言う。 |

|

| 潮熱 (ちょうねつ) |

悪風や悪寒が伴わない熱で、潮が満ちてくるように、ある一定の時間になると高熱が続き、 潮が満ちる時に海岸の砂も岩の間もしっとりと濡れる様な汗が出る。 | |

| 腸鳴 (ちょうめい) |

お腹のがゴロゴロ音をたてている状態。 腹中から水音がする。 腹鳴・腹中雷鳴とも言う。 | |

| 腸癰 (ちょうよう) |

虫垂炎の事。 | |

| 沈脈 (ちんみゃく) |

上の方には無く、押せばそこに強く打つ脈。 軽く当てては触れず、強く圧迫すると触れる脈。 |

|

| つ | ||

| て | 定驚 (ていきょう) |

精神を安定さす。不安感を解消させる。 |

| 転胞 (てんぽう) |

腫れて圧迫され、小便が出にくい病症。 臍下の急痛を伴って、小便が出にくくなる病症。 |

|

| 天然痘 (てんねんとう) |

疱瘡・痘瘡とも言う。 天然痘ウイルスによる感染症で、急激な発熱・頭痛・四肢痛・腰痛等で始まり一時解熱した後、 発疹が全身に現れる。 発疹は紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂→落屑と規則正しく移行する。 水痘の様に各時期の発疹が同時に見られるのではなくその時期に見られる発疹がすべて同一であること。 また水疱にくぼみがあるのが特徴。色素沈着や瘢痕を残す。 |

|

| と | 盗汗 (とうかん) |

寝汗の事。 |

| 痘瘡 (とうそう) |

天然痘・疱瘡とも言う。 天然痘ウイルスによる感染症で、急激な発熱・頭痛・四肢痛・腰痛等で始まり一時解熱した後、 発疹が全身に現れる。 発疹は紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂→落屑と規則正しく移行する。 水痘の様に各時期の発疹が同時に見られるのではなくその時期に見られる発疹がすべて同一であること。 また水疱にくぼみがあるのが特徴。色素沈着や瘢痕を残す。 |

|

| 疼痛 (とうつう) |

うずき痛む。ズキズキ痛む。 | |

| 督脈 (とくみゃく) |

※ 督脈が病むと陽気が巡らなくなって、脊柱部が強ばったり、手足が冷えたり、頭重感や頭痛があったり、 小児では引き付けなどが起こる。 |

|

| 毒癰 (どくよう) |

皮膚又は内臓の組織に出来る腫瘍。悪性の癌。 | |

| トラコーマ | ウィルスの感染による結膜炎。 トラホームとも言う。 | |

| トラホーム | ウィルスの感染による結膜炎。 トラコーマとも言う。 | |

| な | 内寒 (ないかん) |

生体がもっている陽気が衰え、身体内を温める力が低下し、内に寒冷が現れる病症。 臓腑(主に脾腎)の機能が衰えて、水湿の運化障害が現れたり、 |

| 濡脈 (なんみゃく) |

浮いて柔らかく細い脈。軽く置くと浮いて柔らかく細く、少し押さえていくと消える脈。 | |

| に | 尿床 (にょうしょう) |

夜尿症の事。 |

| 尿閉 (にょうへい) |

完全に尿が出なくなった状態。 | |

| ぬ | ||

| ね | 熱渇 (ねっかつ) |

熱と汗が出た後、のどが渇き、冷飲を欲しがり、どれだけ飲んでも渇きがとれない状態のどの渇き。 |

| 熱厥 (ねっけつ) |

体の奥の熱が盛んで、そして体の表面は冷えている状態の事。 体の奥に旺盛な熱がある為、正しい気が外へいかなくなり、手や足がひどく冷えてしまっている状態の事。 |

|

| の | ||

| は | 肺飲 (はいいん) |

水が肺に留まって生ずる病。飲の病。 |

| 梅核気 (ばいかくき) |

咽中が梅の核の様なもので塞がれている感じがする。 咽喉部に焼いた肉片が引っかかっている様な異物感がある。咽中炙臠とも言う。 |

|

| 肺気 (はいき) |

天の気(空気)を呼吸する事により、体内(肺)に取り込み、人間の活動エネルギーに変化した気を言う。 肺が主る気の機能又は呼吸の気、及び胸中の宗気・肺の精気の事。 |

|

| 肺癰 (はいよう) |

肺に化膿性の痰と咳が続く病気。 膿胸等の病。 |

|

| 白淫 (はくいん) |

米のとぎ汁の様な帯下の事。 | |

| 白苔 (はくたい) |

舌に白い苔がついた状態の事。 | |

| 白濁 (はくだく) |

白く濁っている状態の事。 白くトロトロと濁っている状態の事。 | |

| 白沫 (はくばつ・はくまつ) |

白い泡状のツバの事 | |

| 白癩 (はくらい・びゃくらい) |

肌の色が白くなる病気。 白斑を生じるハンセン病様なもの。 しらはたけ・しろなまずとも言う。 |

|

| 発黄 (はつおう) |

黄疸を発する。(身体や目の玉や小便が黄色くなる) | |

| 泛悪 (はんお) |

吐気を感じて吐くが、胃の内容物が出ずに、水分のみ吐く症状。 胸が苦しく、吐きたい様な気持ち。 吐き気。 ムカムカする。 悪心とも言う。 |

|

| 煩驚 (はんきょう) |

神経過敏の状態で、非常に驚き、心悸亢進したり、不安を感じたりする。 | |

| 煩悶 (はんもん) |

わずらわしくもだえる。 煩わしくもだえ苦しむ事。 | |

| 半表半裏 (はんぴょうはんり) |

横隔膜に隣接する臓器で、気管や上部消化器の事。 (胃・脾臓・肺・肋膜・心臓・肝臓・腎臓・食道気管支など) |

|

| ひ | 痺証 (ひしょう) |

|

| 脾 (ひ) |

飲食物を消化吸収し全身に運搬する臓。 気・血・津液を生成し体の隅々まで栄養を行き渡らせる臓。 胃の機能を助ける臓器。膵臓に当たる説あり。西洋の脾臓とは全く異なる。 |

|

| 痞満 (ひまん) |

つかえた感じがあり、他覚的にも膨満感がある病症。 つかえと膨満感を自覚する病症。 |

|

| 微脈 (びみゃく) |

有る様で無い様な微かに触れる脈。わかりにくい脈。 | |

| 白癩 (びゃくらい・はくらい) |

肌の色が白くなる病気。 白斑を生じるハンセン病様なもの。 しらはたけ・しろなまずとも言う。 |

|

| 表 (ひょう) |

身体の表面、つまり皮膚や皮膚に近い筋肉や神経の事。 | |

| 頻脈 (ひんみゃく) |

脈が速く、1分間に脈拍数が100回以上打つ脈の事。 | |

| ふ | 府 (ふ) |

胆・小腸・三焦・胃・大腸・膀胱の六府のこと。 |

| 風 (ふう) |

六気の一つ。外邪。気候に関係し春に出現する。 病邪(ウイルス・アレルギーの者はカビやホコリや動物のフケ等)を含んだ風。 風に感染すると表証の症状が出る。 |

|

| 風寒 (ふうかん) |

風の邪と寒の邪が結合した邪気の事。 | |

| 風寒表証 (ふうかんひょうしょう) |

体表から風の邪と寒の邪が侵入して起こる病状の事で、頭痛・発熱・悪寒・鼻詰まり等がある。 | |

| 風濕(風湿) (ふうしつ) |

風の外邪と水湿の邪が結合した邪気の事。 風の邪と湿の邪に侵されて、筋肉や関節などに病起こる病。関節炎・リウマチ等。 |

|

| 風邪 (ふうじゃ) |

カゼの一種ですが、アレルギー等もその一種と考えられます。邪悪な空気、風。外邪。 | |

| 風熱 (ふうねつ) |

風邪と熱邪が結合した病邪の事。 | |

| 浮虚 (ふきょ) |

浮ついて着実でない。 浮いてうつろな状態。 浮いて気が抜けている状態。 |

|

| 伏飲 (ふくいん) |

隠れ潜んでいる飲の病 | |

| 伏氣 (ふくき) |

病気が内に隠れていて外に表れない病。 | |

| 腹中雷鳴 (ふくちゅうらいめい) |

お腹のがゴロゴロ音をたてている状態。 腹中から水音がする。 腸鳴・腹鳴とも言う。 | |

| 腹脹 (ふくちょう) |

お腹が張っている状態(痛みは無い症状)。 | |

| 腹直筋 (ふくちょくきん) |

腹部前面を縦に走る長方形の板状筋で、左右の腹直筋は腹部の正中線上を走る白線によって隔てられている。この白線上には臍がある。 | |

| 腹満 (ふくまん) |

お腹が膨れて張っている病症。 虚証(虚満=腹部を押すと弾力も張りも無い)では下痢、実証(実満=腹部を押すと弾力も張りも有る)では便秘を伴う。) |

|

| 伏脈 (ふくみゃく) |

沈脈と同じくらいの強いもので、深く圧してやっと触れる脈。 | |

| 腹鳴 (ふくめい) |

お腹のがゴロゴロ音をたてている状態。 腹中から水音がする。 腹鳴・腹中雷鳴とも言う。 | |

| 浮腫 (ふしゅ) |

体表(皮下組織)に体液(津液)が溜まった(増加)状態を浮腫・むくみと言います。 体内に体液(津液)が溜まった状態を胸水・腹水・肺水腫・脳水腫・関節水腫・陰嚢水腫・・・と言います。 |

|

| 舞踏病 (ぶとうびょう) |

唐突に起こり、速く、不規則に繰り返す不随意運動を主体とする錐体外路系の病気の一つで、不随意運動によって踊る様な歩き方をする病気。 顔面・頸部・躯幹・四肢などに踊る様な不規則運動を示す病気。 |

|

| 浮脈 (ふみゃく) |

浮いている脈。 水に浮かんでいる木の様で、押せば隠れてしまう脈。 | |

| 跌陽の脈 (ふようのみゃく) |

足の甲に在る陽明胃経の衝陽の穴の脈。 足の甲の真ん中より気持ち内寄りで手に触れる脈。 |

|

| へ | 閉経 (へいけい) |

月経(生理)が閉止する事。 完全に生理があがる。 月経閉止・経閉とも言う。 |

| へ | 併病 (へいびょう) |

別々に同時に病むこと。 並び病む。 |

| 癖飲 (へきいん) |

飲病には四飲(懸飲・溢飲・支飲・痰飲)があり、懸飲はその中の一つの病飲で、

水飲の停滞の部位によりそれぞれ分類されています。 懸飲とも言う。 |

|

| ほ | 冒眩 (ぼうげん) |

頭に帽子でも被っている様で目眩が起こる病状。 |

| 疱瘡 (ほうそう) |

痘瘡・天然痘とも言う。 天然痘ウイルスによる感染症で、急激な発熱・頭痛・四肢痛・腰痛等で始まり一時解熱した後、 発疹が全身に現れる。 発疹は紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂→落屑と規則正しく移行する。 水痘の様に各時期の発疹が同時に見られるのではなくその時期に見られる発疹がすべて同一であること。 また水疱にくぼみがあるのが特徴。色素沈着や瘢痕を残す。 |

|

| 崩中漏下 (ほうちゅうろうげ) |

突然子宮から大量出血し、後に少量の出血がダラダラと続く病の事。 不正子宮出血、崩漏、血崩とも言う。 |

|

| 崩漏 (ほうろう) |

突然子宮から大量出血し、後に少量の出血がダラダラと続く病の事。 不正子宮出血、崩中漏下、血崩とも言う。 |

|

| 膨満感 (ぼうまんかん) |

はれあがっている感じがする。 ふくれて張っている感じがする。 | |

| 奔豚病 (ほんとんびょう) |

気が、下腹からのどに衝き上がり呼吸がしにくく、発作の時には、呼吸困難を起こし、

今にも死にそうな程の苦しみが咽喉まで衝き上がってきて、再び、気が下腹へ還って止むという状態の病。 発作性心悸亢進症・ヒステリー発作・神経病などにみられる。 |

|

| ま | ||

| み | 脈散大 (みゃくさんだい) |

パッとして散り、広がってしまりのない太い脈の事。 指を浮かべて触れると散り広がり、太く打つけど指を沈めて触れると力弱く打つ脈の事。 |

| む | 夢精 (むせい) |

夢の中で感じることもなく精液を漏らす事。 熟睡中に性的な夢を見て射精する現象。 *昼間遺精(遺精)と夜間遺精(夢精)がある。 |

| め | 明目 (めいもく) |

視力を高める。 |

| 命門 (めいもん) |

右側にある腎臓の事。腎命とも言う。 命門は全ての精神的な要素の大本である精気が宿っているところで、生命を維持していく為の原動力がこの命門である。 |

|

| 瞑眩 (めんげん) |

漢方薬により、一時的に起こる変動で、これにより病毒が速やかに去る事。 漢方薬の服用中に、一時的に症状が悪化する現象。 漢方薬の効果により、体が抵抗力を回復し、病気を攻撃し始めた為に起こる事。 漢方薬を服し、病気が好転の前に予期せぬ生体反応を現す現象。 |

|

| も | 目弦 (もくげん) |

めまいのこと。。 目の前が一瞬クラッとする。 目が回る。 眩暈より軽い?。 頭眩・眩暈とも言う。 |

| 目赤熱痛 (もくせきねっつう) |

眼の玉が真っ赤になり熱く感じて痛がる。 | |

| や | 夜驚症 (やきょうしょう) |

2〜8歳の小児に多く見られる睡眠中の異状で、就眠1〜2時間後に突然目を覚まして起き上がり、目を見張って見つめ、驚いたように不安がって泣き叫び、走り回ったり、周囲の人や物にしがみつき、話しかけても解らず、1〜10分位続き、発作が治まるとすぐに眠りにつき、翌朝この事を記憶していない者を言う。ひどい時は発汗を伴う。 |

| 夜尿症 (やにょうしょう) |

睡眠中に無意識に尿を洩らしてしまう病気。 | |

| 傷る (やぶる) |

障害を受ける。 損ずる。 傷める。 | |

| ゆ | 兪 (ゆ) |

臓の兪二十五と府の兪三十六兪のこと。 |

| よ | 癰 (よう) |

瘡瘍の一種で腫れ物。皮膚又は内蔵の内臓の組織に腫瘍が出来る病。 |

| 陽 (よう) |

※ |

|

| 陽維脈 (よういみゃく) |

奇経八脈の一つ。 ※ 陽を統制しているので病むと発熱・悪寒など、外の病気に苦しむ。 |

|

| 陽気 (ようき) |

※ 陽気は上昇しようとしたり、外に出ようとする性質がある。 陽気が多いと浮・洪・大・数・長・強・実の脈になる。 陽気が盛んになる時期は夏である。 |

|

| 陽竅 (ようきょう) |

頭部の七竅で目・鼻・耳・口の穴の事。 | |

| 陽キョウ(足+喬)脈 (ようきょうみゃく) |

※ 陽キョウ(足+喬)脈が病むと陰経がが緩んで陽経が引き攣る。 |

|

| 陽経 (ようけい) |

人体の陽の部を流れる経脈で腑に属す。 | |

| 陽経脈 (ようけいみゃく) |

七表(浮脈・コウ(草冠+孔)脈・滑脈・実脈・弦脈・緊脈・洪脈) | |

| 癰腫 (ようしゅ) |

膿が奥の方に溜まり赤く大きく腫れて強い痛みや熱感を伴う腫瘍。 おできなど。 |

|

| 陽証 (ようしょう) |

熱性病にかかり体温上昇・神経系の興奮・新陳代謝の亢進などを伴う状態。 頭痛・発熱・悪寒・のぼせ・発狂・舌の乾き・口渇などを訴え、尿は濃い黄色〜赤黒褐色で、脈は洪大又は数滑などを呈する。 熱とも言う。 |

|

| 陽乗 (ようじょう) |

尺中の脈に陽が増えた状態の事。 | |

| 癰疽 (ようそ) |

悪性の腫れ物。 癰=浅くて大きい。 疽=深くて狭い。 | |

| 癰膿 (ようのう) |

膿口が多くて、しかも植木に水をやるが如く、露の頭の様になる悪瘡。膿んでいる腫物。 | |

| 陽脈(ようみゃく) |

寸口の脈 | |

| 陽明病 (ようめいびょう) |

陽明病とは、体裏に熱証がある。 主に体の下半身・前面に現れる。 病邪が腑に入り込み、悪熱、潮熱、譫語、便秘などの症状がある。 |

|

| ら | 雷頭風 (らいずふう) |

緑内障(あおそこひ)に属する疾患。 |

| 絡脈 (らくみゃく) |

手足三陰三陽の絡に陽絡と陰絡と脾の大絡とを加えた十五絡をいう。 | |

| り | 裏 (り) |

身体内部の臓器(内臓)、消化器の事。 |

| り | 裏虚 (りきょ) |

腹部が軟らかく、弾力も無く、脈も弱い状態。 |

| 裏熱 (りねつ) |

外邪が裏に入り込み熱となったものや、内鬱により熱を生じたもの。 | |

| 留飲 (りゅういん) |

水毒の総称。 水飲が長い間留まり去らない状態。 そこに留まり続けてさばけない水が有る。痰飲病の一種。 |

|

| 涼血 (りょうけつ) |

血の邪熱を除く。涼血瀉火とも言う。 | |

| 緑風 (りょくふう) |

緑内障(あおそこひ)に属する疾患。 | |

| る | 瘰癧 (るいれき) |

頸部に多発するリンパ腺結核の事。 鼠疹・鼠癧・鼠瘻・癧子頸とも言う。 |

| れ | 癧子頸 (れきしけい) |

頸部に多発するリンパ腺結核の事。 鼠疹・鼠癧・鼠瘻・瘰癧とも言う。 |

| ろ | 労復 (ろうふく) |

疲労により病気が再発する事。 差後労復とも言う。 |

| 漏孔 (ろうこう) |

化膿して汁が溜まる穴。瘻孔ともいう。 | |

| 瘻孔 (ろうこう) |

化膿して汁が溜まる穴。漏孔ともいう。 | |

| 六淫 (ろくいん) |

風淫(風邪)・寒淫(寒邪)・燥淫(燥邪)・暑淫(暑邪)・火(熱)淫(火(熱)邪)・湿淫(湿邪)

の六つの淫気をまとめて六淫と言う。六邪とも言う。 六気と邪気が結合して六気の程度がひどくなり、病気の原因となる六種類の邪気と化したもの。 気候の異常な変化により生ずる病因。 |

|

| 六邪 (ろくじゃ) |

風淫(風邪)・寒淫(寒邪)・燥淫(燥邪)・暑淫(暑邪)・火淫(火邪)・湿淫(湿邪)の六つの淫気をまとめて六淫と言う。 六淫とも言う。 六気と邪気が結合して六気の程度がひどくなり、病気の原因となる六種類の邪気と化したもの。 気候の異常な変化により生ずる病因。 |

|

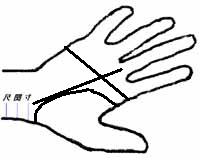

| 六部定位脈診 (ろくぶじょういみゃくしん) |

接診(切診)の一つで、手首の寸口・関上・尺中の脈で、左右合わせて六ヶ所を、

寒熱・陰陽・虚実などの判定をして証の予測を立てる脈の診断の総称。 左右の橈骨の動脈を六つに分けて臓腑の様子をうかがう診断方法。 |

|

| 緑盲 (ろくもう) |

緑内障(あおそこひ)に属する疾患。 | |

| 六気 (ろっき) |

吹いてくる風の風・寒さや冷たさの寒・暑さの暑・湿気の湿・乾燥の燥・炒熱感の火・の六つの気をまとめて六気と言う。 六気の気は、気象・気候・空気・気体・気配などを指しています。 |

|

| わ |